しくみ、遅れの原因

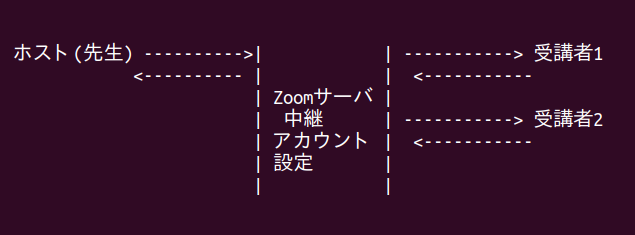

Zoomの仕組み (推定)

使うソフトウェア (App) は同じですが、ミーティング主催者(ホスト) と 参加者 (受講者) の2つの役割があります。サーバは無料で使え、サーバで全員から送られてきた動画、音声、その他(チャット)などの情報を中継します。つまり、自分の顔と音声が相手にとどくまでに、サーバまでの往復時間といろいろな処理時間がかかるのです。実測では約1/3秒遅れていました。

一方、サーバを介さずに参加者がお互いに直接通信すれば、遅れは小さくなり、状況がよければ遠隔セッションは可能です。

どうしても音が遅れることを理解しよう

- 動画の圧縮/伸張処理 (両側) — 音声は動画に合わせるために遅れる (ビデオカメラも同じ)

- 通信、中継にかかる時間 — 自分の声が相手に届くまでに、東京往復するかも

- 従って、先生のお手本に合わせて練習パッドを叩いても、タイミングが合わない

- 交替で叩けばよいでしょう

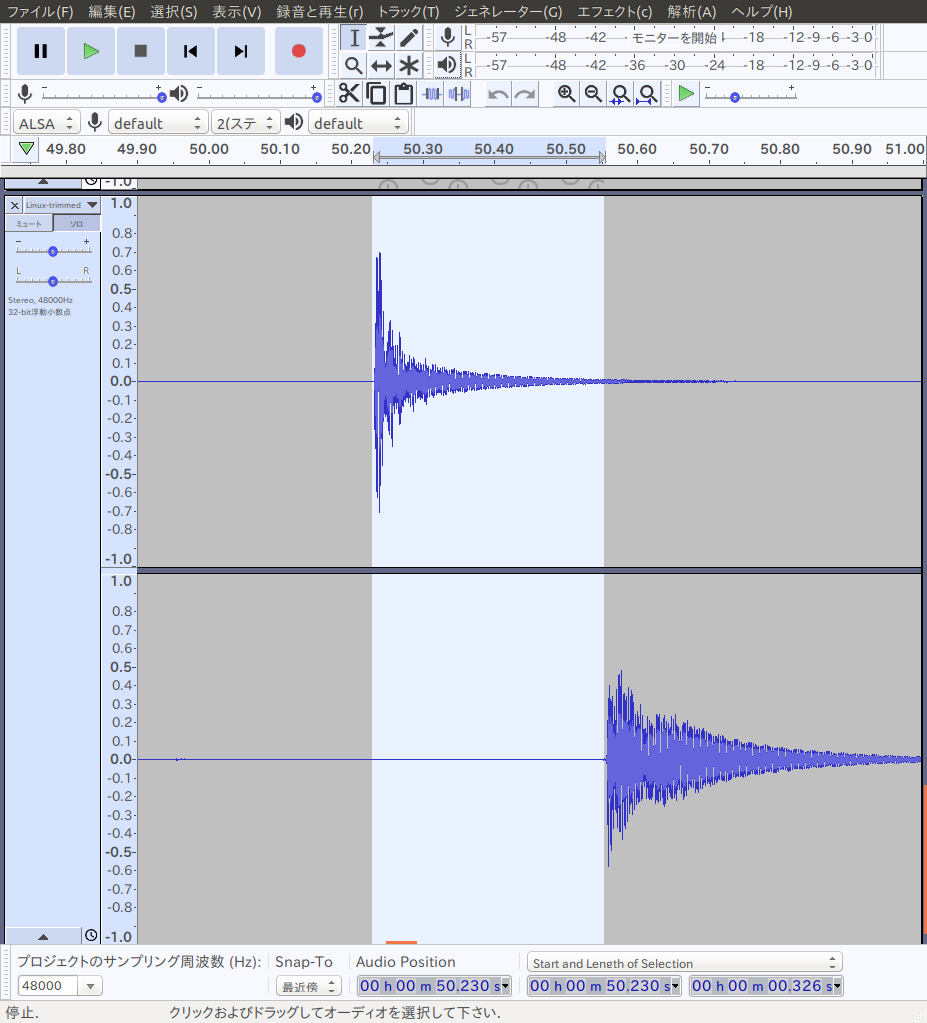

遅れの実測値例 (最低でも200ミリ秒)

上が直接録音した元の音(カウベル)、下がその音がZoomサーバまで往復してきた結果の波形です。実験には2台のPCを使いました。次のスクリーンショットの白いところの幅が遅れ (latency) で、下の時刻表示の右側の表示「00h00m00.326s」が遅れの値です。つまり、0.326 秒 (326ミリ秒) です。

326ミリ秒の遅れはバンド演奏にとって致命的 (20ミリ秒以下が望ましい)

- 物理的距離に例えると100m以上離れていることになる (音速が約340m/秒だから、1/3秒は110m)

- 30ミリ秒の遅れは10m離れた状態。例えば、大きなステージでモニターなしで演奏することにあたる。

- 幅20mのステージでドラマーが中央にいて、両端のベーシストやギタリストは30ミリ秒遅れたドラム音を聞く

- オーケストラの奥行きは約13m、指揮者がいないと合わせにくい (光は速いので、指揮者の手を見て合わせられる)

遅れの原因と内訳 (参考)

- インターネット通信にかかる時間 (意外と小さい)、両端でのWi-Fi利用による遅れ

- 名古屋 <–>東京往復 (15ミリ秒)

- 全員名古屋にいてもインターネットサービス・プロバイダが違うと東京か大阪経由になることが多い)

- 距離 (往復) は500km、光の速度 3.0 x 108 x 0.7で割ると約2.4ミリ秒 (光ファイバの中の速度は真空中速度の約7割)

- ルータでの中継処理などの時間が主な要因

- 2台のPCで直接通信する場合は遠隔セッション可能

- 名古屋 <–> US西海岸 (150ミリ秒)

- 直線距離 (往復) で約12,000 km、約57ミリ秒

- お互いの音を聞きながらの遠隔セッションは直接通信でも無理

- 名古屋 <–>東京往復 (15ミリ秒)

- いろいろな処理にかかる時間 (推定で合計200ミリ秒以上)

- サーバでの中継処理

- PC内でのビデオ、音声の圧縮処理 (送信側)、もとに戻す (伸張) 処理 (受信側)

以上