2. 基本操作 (音声付きビデオの音声差し替え)

操作手順

- 起動と新プロジェクトの作成 (再編集の場合は既存プロジェクト)

- 素材ファイルのインポート (動画、音声、静止画等) — この場合は音声つき動画ファイル1つと音声ファイル1つ

- 素材をタイムラインに並べる (編集モード)

- 2つの素材のタイミング合わせ

- 余分の切り取り (書き出し時に範囲指定でもよい)

- レンダリングとエクスポート (書き出しモード)

- 時間がかかると思われる場合、事前にPCの設定を変更して、スリープにならないようにしましょう。

- 電源を接続しているときのスリープまでの時間を「なし」に。(Windows 10、設定、システム、電源)

操作説明 (日本語): https://motionworks.jp/blog/19327

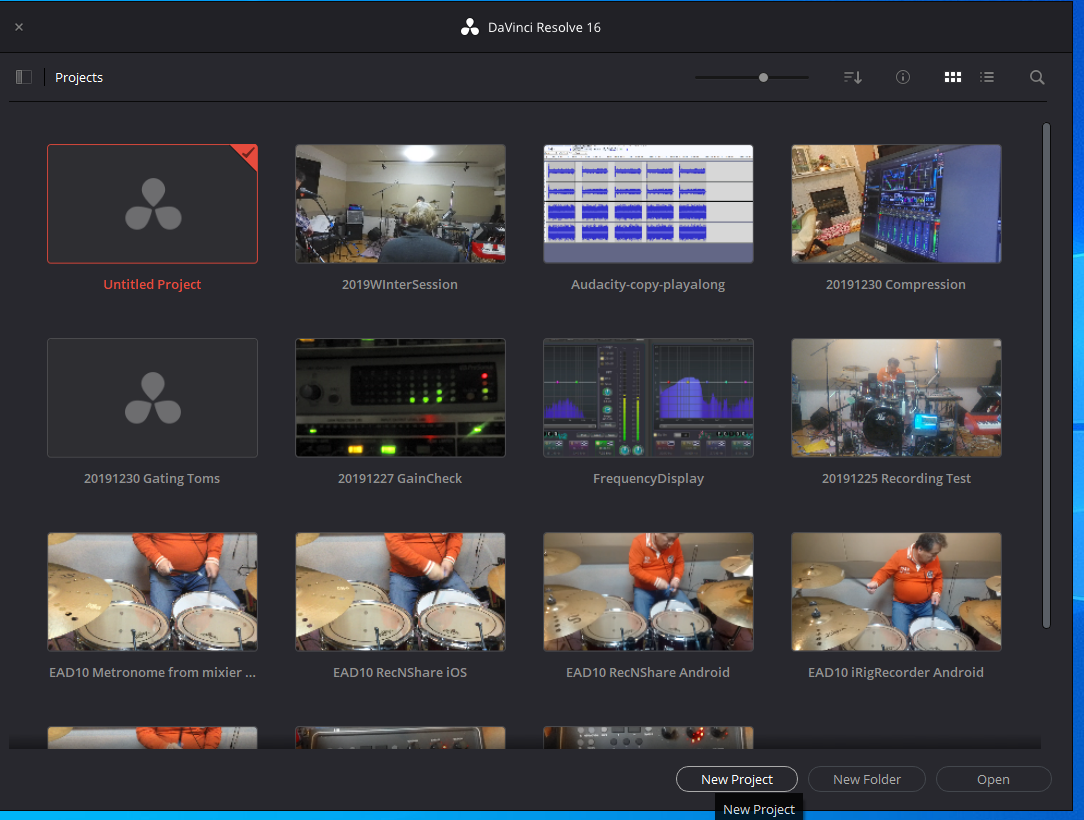

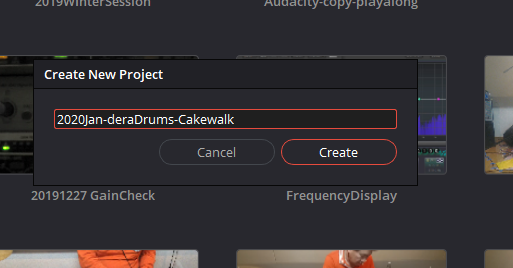

1. 起動と新プロジェクト作成

プロジェクト名指定

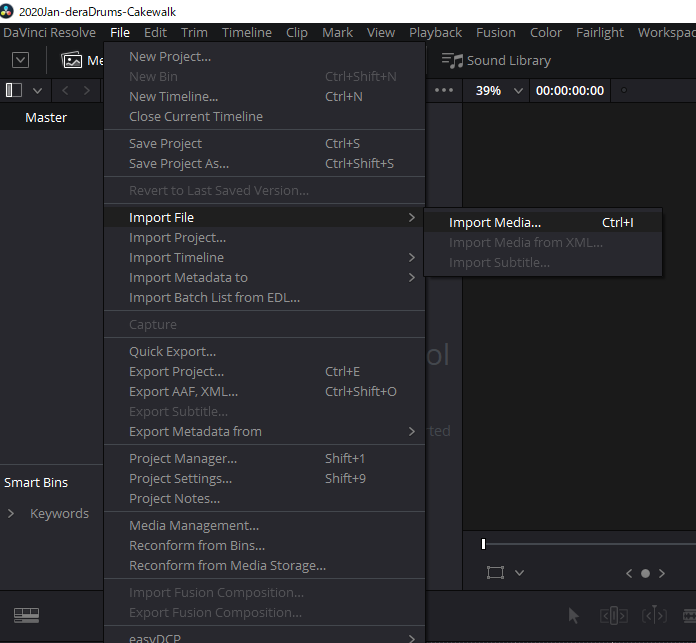

2. インポート (英語表示ですが、表示言語を日本語にすれば日本語になります)

- サンプルデータのダウンロード保存: https://mega.nz/#F!OapClYrb!y7iovSXZeIdnJC5DGrxG2Q

- ZOOM0012-take2.mov (ビデオ)

- Master-Maximize-Hard.wav (音声)

- Davinci Resolveのファイルメニューからこの2つのファイルをインポート

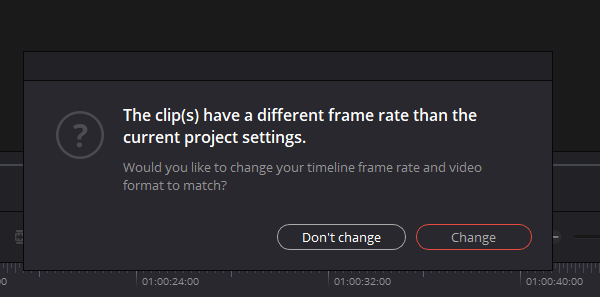

インポート時のポップアップ (管理人は変換を選びません)

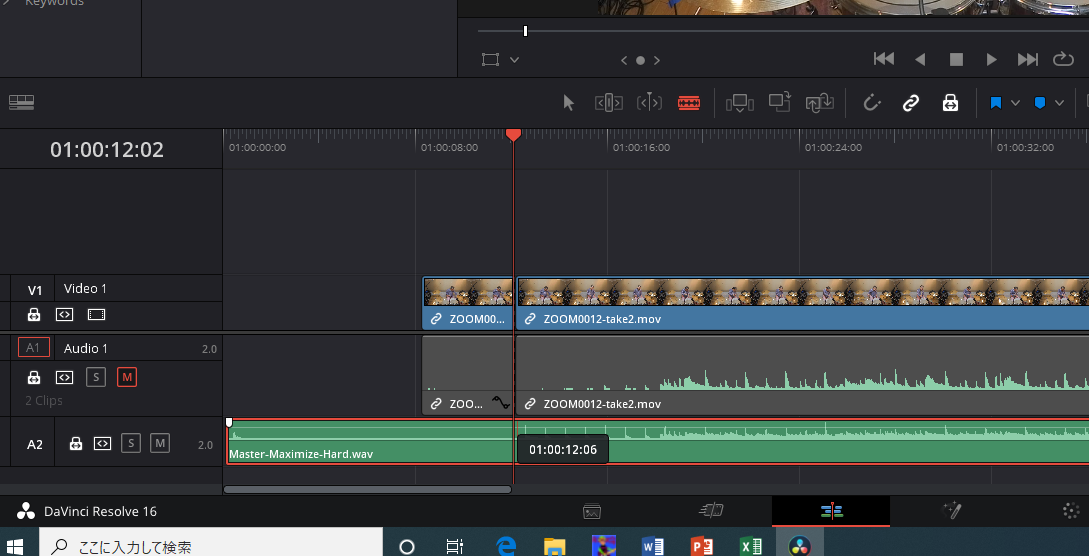

3. タイムラインに並べる — drag and drop

- 編集モードに変更 (最初は左から2つめのカットモード) — カットモードは使ったことがないのでパス

![]()

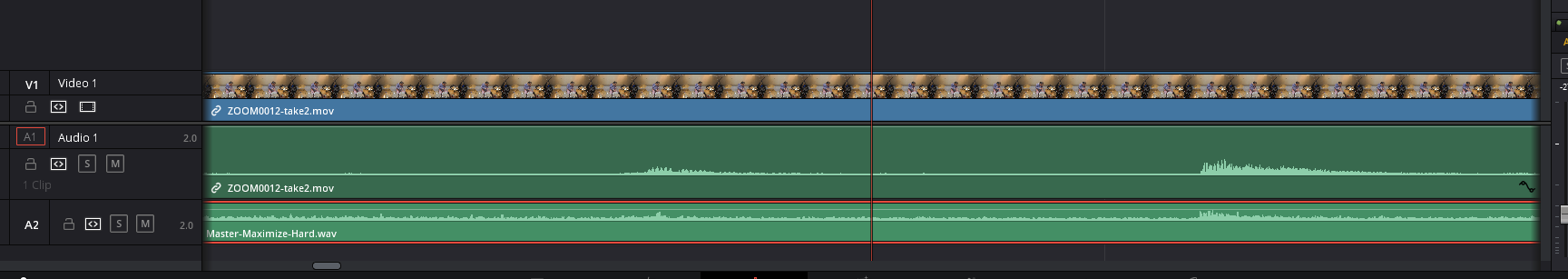

- ビデオはビデオ1 (オーディオ1も自動的に)

- 音声はオーディオ2に

タイムラインの上の表示

![]()

- 一番左の磁石マーク (自動位置合わせ) — offの方が自由にずらせる

- 左から2つめ — ビデオの動画と音声の同期 — 外さない (ずれるので外さない)

- 左から3つめ — 時間移動のロック (全トラック) — トラックごとに外したほうが安全

- +/- : 横の時間縮尺

4. タイミング合わせ

Audio 1 (ビデオの音声) が小さいので、幅を広げたがまだ波が見えにくいので、Audio 1内の横線を上に上げて音量アップ

- この状態でAudio 2を横移動してタイミングを合わせる — ビデオは1/30秒単位でしか動かせない

- 磁石マーク (自動位置合わせ) はoff

- 音源のカウントとスティックカウントでだいたい合わせ (ビデオ音声はドラムのみ)

- 再生しながら微調整 — ドラムの音が完全一致するように (flamになったらだめ)

- タイミングが一致したら Audio 1はMを押してミュート

5. 先頭の余分切り取り — 横移動lock状態が安全 (編集メニューで元に戻す。ショートカット ctrl-Z)

赤線を切りたい時間に合わせて、カミソリツールでビデオ1 (オーディオ1とセット)、オーディオ2を切り取る。赤線付近にカミソリを持ってくればピッタリ合う

選択、Deleteで切り取った後で、横移動ロックを外し、左端に寄せる (スタートは0でなく01:00:00:00)。最後もビデオとAudio 2の終りが揃っていないので、曲が終わったところで切り取る。

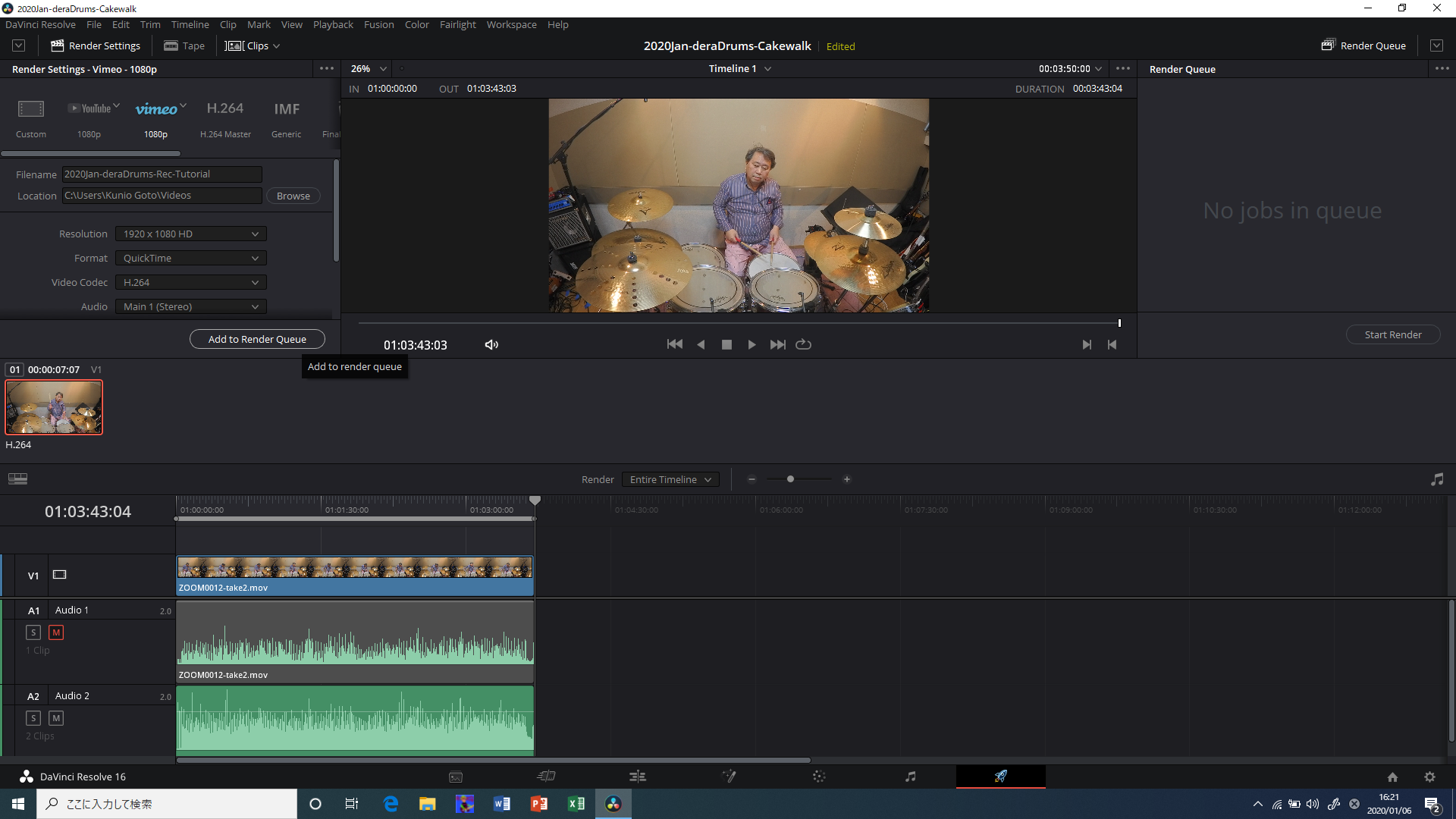

6. 書き出し (Deliver mode) — ロケットの絵

- 途中で停まることがあるので、ここまでにときどき保存 (save)しておくこと!

- 書き出し範囲

- 特に指定しなければ全部 — この場合はこれ

- 範囲指定

- 例えば1時間のライブを曲ごとに書き出す

- 編集で余分を切り取らずに、書き出し時に範囲を指定

- 書き出しターゲットの選択

- YouTubeまたはVimeo (設定すれば直接アップロードできるが使う必要なし)

- 特に高品質にしたい場合はH.264

- ファイル名指定 (Browseで書き出しフォルダ選択、普通は「ビデオ」)

- Add to Render Queue — 右のウィンドウに書きだしジョブが表示される

- Start Render (Render開始)

待ち時間

- 処理時間予想が表示される

- 一般に内容の2倍から6倍

- 複雑な処理を使うほど長くなる

- 停まってしまったように見えるとき

- 画面表示だけが停まってしまうことがある

- Window右上のアイコンでWindowを縮小し、もとに戻したときに動き始めればOK

- どうしてもだめなときはタスクマネージャーで停める、OS再起動など

編集結果例

以上