1B. DAW (Cakewalk) でミキシング

管理人はArdour (Linux)を使っているので、Cakewalkは初めてです。間違いはないと思いますが、要領が良くない手順を紹介してしまうかもしれません。その点はご了承ください。

サンプル音源を作りながら説明します。できることが多いので、説明も多くなってしまいました。

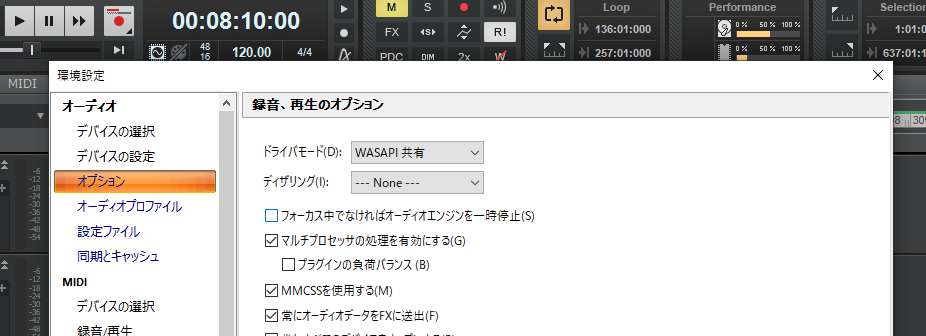

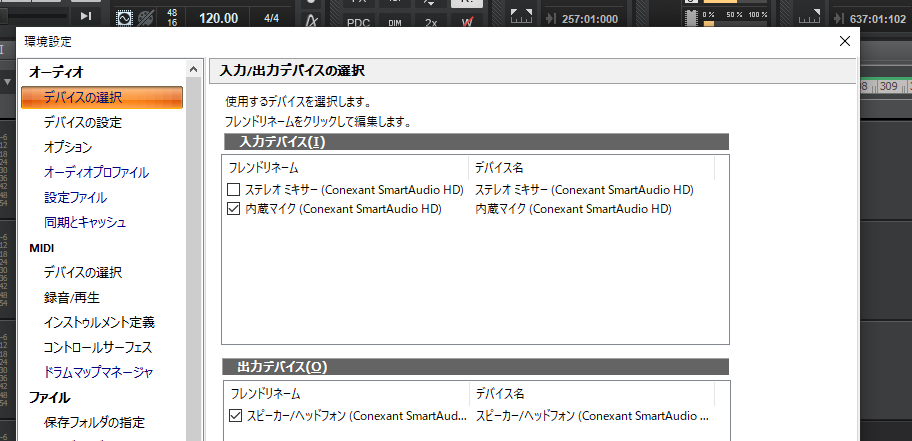

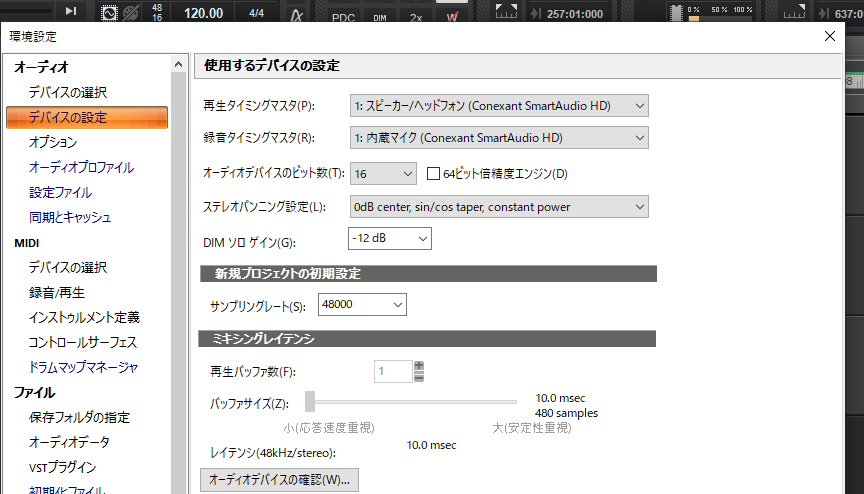

0. 保存済プロジェクトの起動と使用オーディオインタフェースの変更

ミックスにはUSBオーディオインタフェースを使う必要がありません。外してDAWを起動すると、ないよ、とエラーが出るので、PC内部のオーディオ出力を使うようにオーディオ設定を変更します (編集、環境設定)。

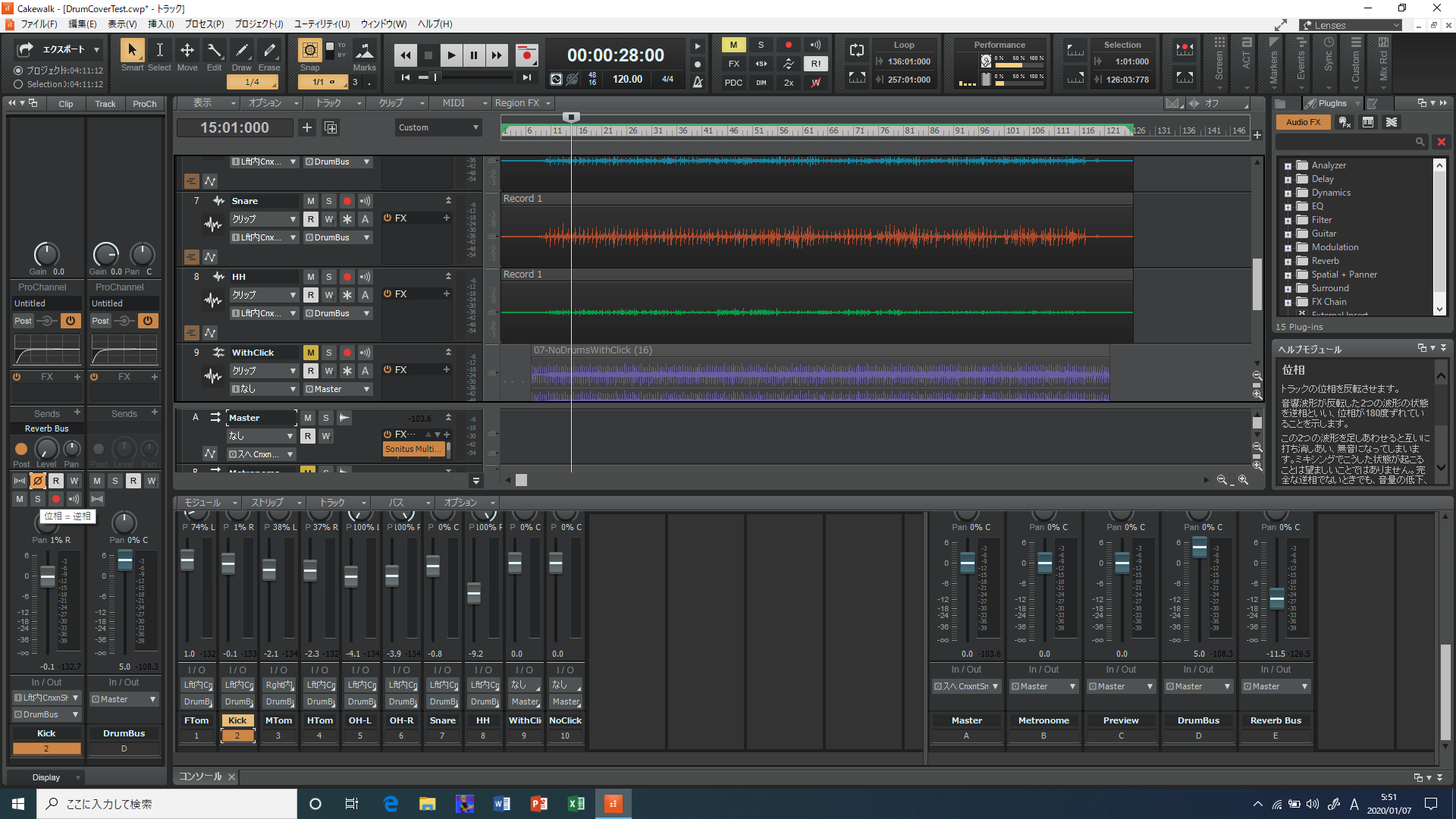

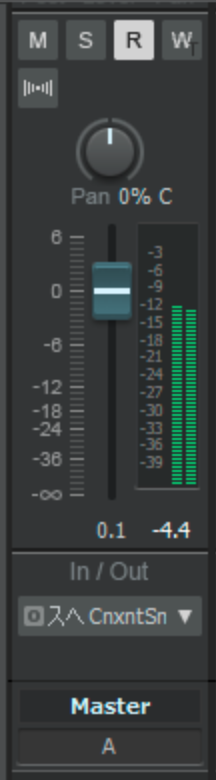

1. 録音待機とモニターの解除、コンソールの表示、キックトラックの位相反転

ドラム録音時に設定したtrack 1から8の録音待機とモニターを解除します(図の状態)。(ミキサー) コンソールを表示しておきます。

トラック割り当て例

- track 1から8 (ドラム)

- 分かりやすいようにトラック名をつける (トラック名をダブルクリック)

- キックのトラックの位相反転 — トラック選択、図のボタン — 忘れてもあまり結果は変わらない

- track 9 — 演奏時に使用したクリックあり伴奏音源

- track 10 — ミックスで使用するクリックなし伴奏音源

2. クリックなし音源トラックの追加 (track 10)

自分で録音した場合は、再生して演奏がよかったtakeを選び、それに合わせてクリックなし音源を追加します。

- 時間軸をだいたい合わせて、クリックなし伴奏音源をインポート

- 時間表示を拡大して、クリックあり音源と波形で合わせる

- 曲の前のカウント部分が同じ音なので合わせやすい

- カウントあり、なしの両方 (track 9と10) だけを同時再生してずれていないか確認する

サンプル音源を利用するとき

- ドラムトラックをインポート — トラック単位でdrag and drop、またはファイルメニューから

- take2だけの切り出し、時間合わせが済んでいます。少しずらしてみて違いを確認しましょう。

3. PANと音量バランス

コンソール(画面左下のほう)を表示

- Kickの位相反転 — 操作説明済

- Kickのマイクは打面の裏側なので、他のマイクで拾ったキックの音と打ち消し合う (理論)

- 同様にスネア裏のマイクがある場合はその音の位相を反転する

- ドラムの音だけを再生

- モノラル再生で音量バランス調整 (モノラルミックスサンプル音源は省略)

- 各トラックのPANをセンターにする、または

- コンソール表示: Masterのmonoボタン (Mの下)

- 各トラックのPAN (左右位置) を設定

- モノラル再生で音量バランス調整 (モノラルミックスサンプル音源は省略)

- クリックあり音源の再生をミュート (Mボタン) 、クリックなし伴奏音源との音量バランスを調整

PANは実際のマイク配置と合わせる (下の図)。ビデオをドラマーの背中側から撮影した場合は、ビデオに合わせて左右反転する。

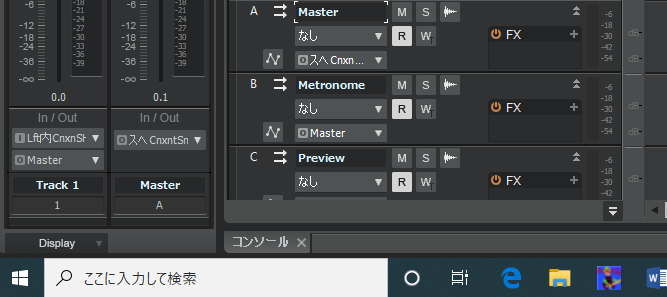

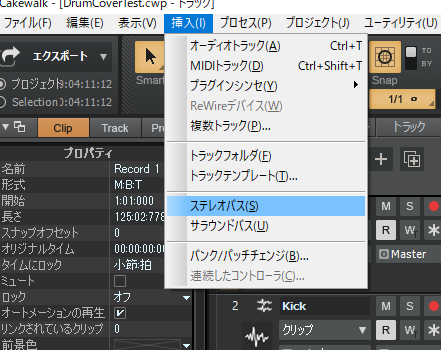

4. ドラムバスを追加 — まとめて音量調整できる

ドラムカバーの場合、他の楽器がないので、ドラムバスは必要ありません。ベース、ギター、キーボード、ボーカルなど他の楽器のトラックがある場合には必要です。この場合は、ドラム音量は固定し、伴奏音量調整で音量バランスをとれます。

- ドラムバスを追加、バスの名前変更

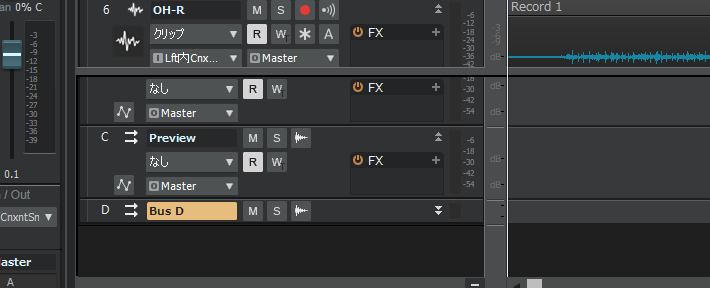

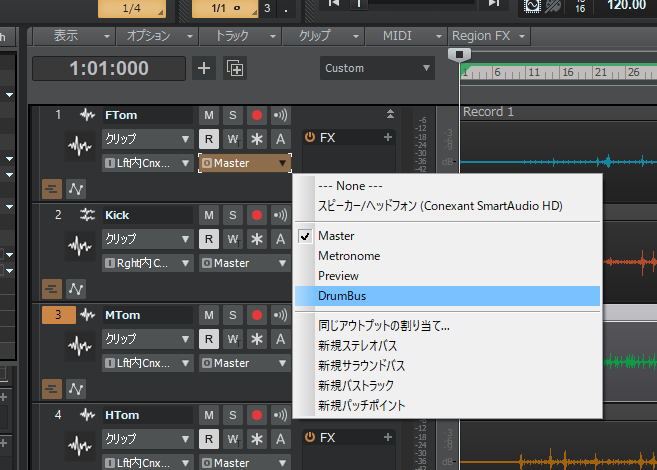

- track 1から8の出力先をドラムバスに変更

挿入 –> ステレオバス

自動的につく名前、Bus D、をDrum Busに変更 (コンソールのほうでもよい)

Track 1 (FTom)の出力先をDrumBusに変更 (Track 2から8も同様に)

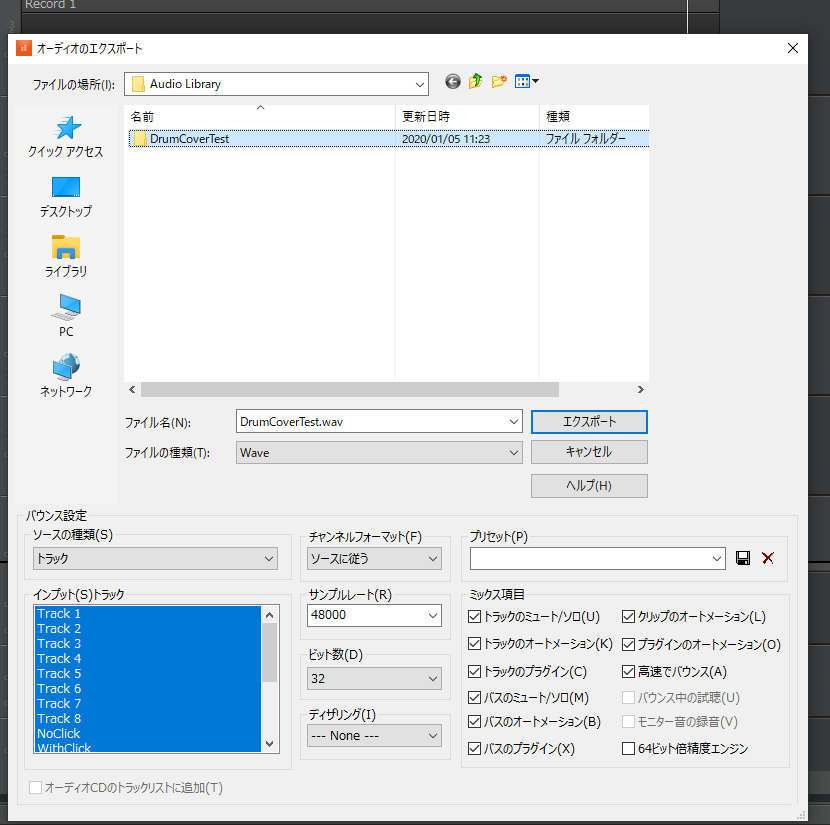

5. 書き出し (エクスポート)

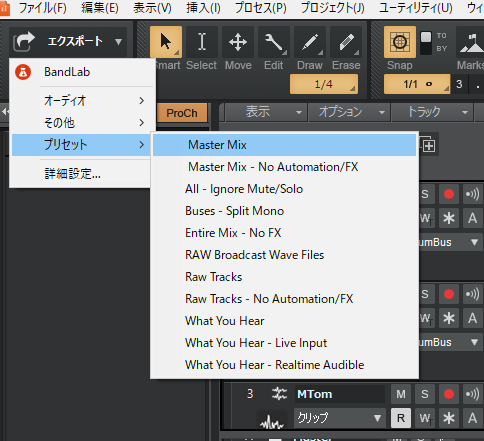

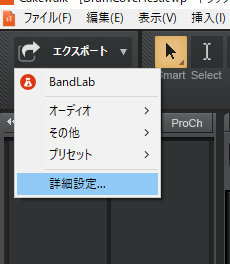

- エクスポートメニューからプリセットまたは詳細設定

- 書き出し先フォルダを指定する

- 自動的にプロジェクト単位のフォルダができない

- サブフォルダを作るとよい

- MasterMixの書き出し

- プリセットにある — イフェクトなしの書き出しもできる

- サンプリングレートは44100、ビデオ用の場合は48000に変更する

- ファイル名を適切に変更する

- 各トラックの書き出し — 再ミックス、間違って消してしまったトラック復活

- プリセット、または

- 詳細設定

マスターミックスの書き出し

詳細設定で全トラックを別ファイルに書き出し

サブフォルダをつくってまとめるとよい

6. 不要箇所の削除 (必要箇所の切り出し)

これはやや危険な操作です。ビデオと合わせる場合は、失敗テイクも入ったミックスの方がタイミング調整が楽なので、やらないほうがよいでしょう。

失敗すると、トラックの時間がずれてしまったり、トラック全部が消えてしまったりします。失敗したときは編集メニューの戻るボタンで戻せます (10回くらいは大丈夫)。いくつかの方法があるようです。

- 全トラックを選択 (編集メニュー)

- 必要部分 (時間) を選択し、それ以外を消去

- 残す部分の先頭に時間を合わせて全トラックを分離、最後に合わせて同様に分離

- 切り取らずにMasterMixで指定範囲だけ出力 (試していないができるはず)

サンプルミックス1 (PANと音量バランスのみ、take2切り取り後)

注: 一部歪んでいるところは、録音時にlatencyを下げようとバッファサイズを小さくしすぎた失敗の結果

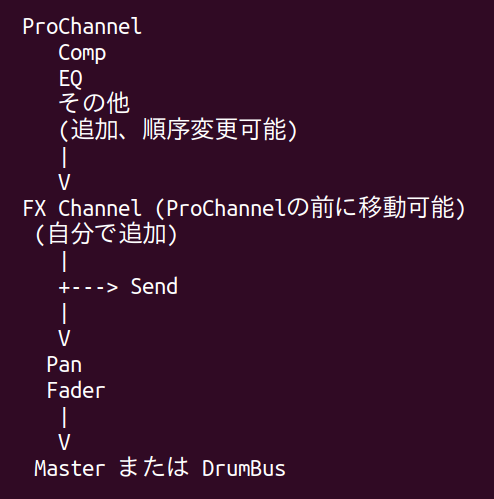

7. イフェクトの概要

Cakewalkの場合、付属イフェクトだけで十分です。ドラムのミックスで必要なものは、EQ、Comp、Gate、Reverbの4つです。

- まずトラックごとにProChannelがあり、そこに色々なイフェクトが配置されています。

- ProChannel内にProChannel専用イフェクト (操作が簡単なものが多い) を追加できる

- 順序の変更が可能

- 不要なものは消せるが、無効にしておけば消さなくてもよい

- ProChannelの前(pre) か後(post) にFX Channelを配置し、一般のイフェクトプラグインを追加できる (標準設定では後)

- Cakewalkに含まれるプラグインイフェクト — 普通はこれで十分

- Windows用VSTプラグインが追加できる (無料版が多数)

- FX Channelは複数作れる

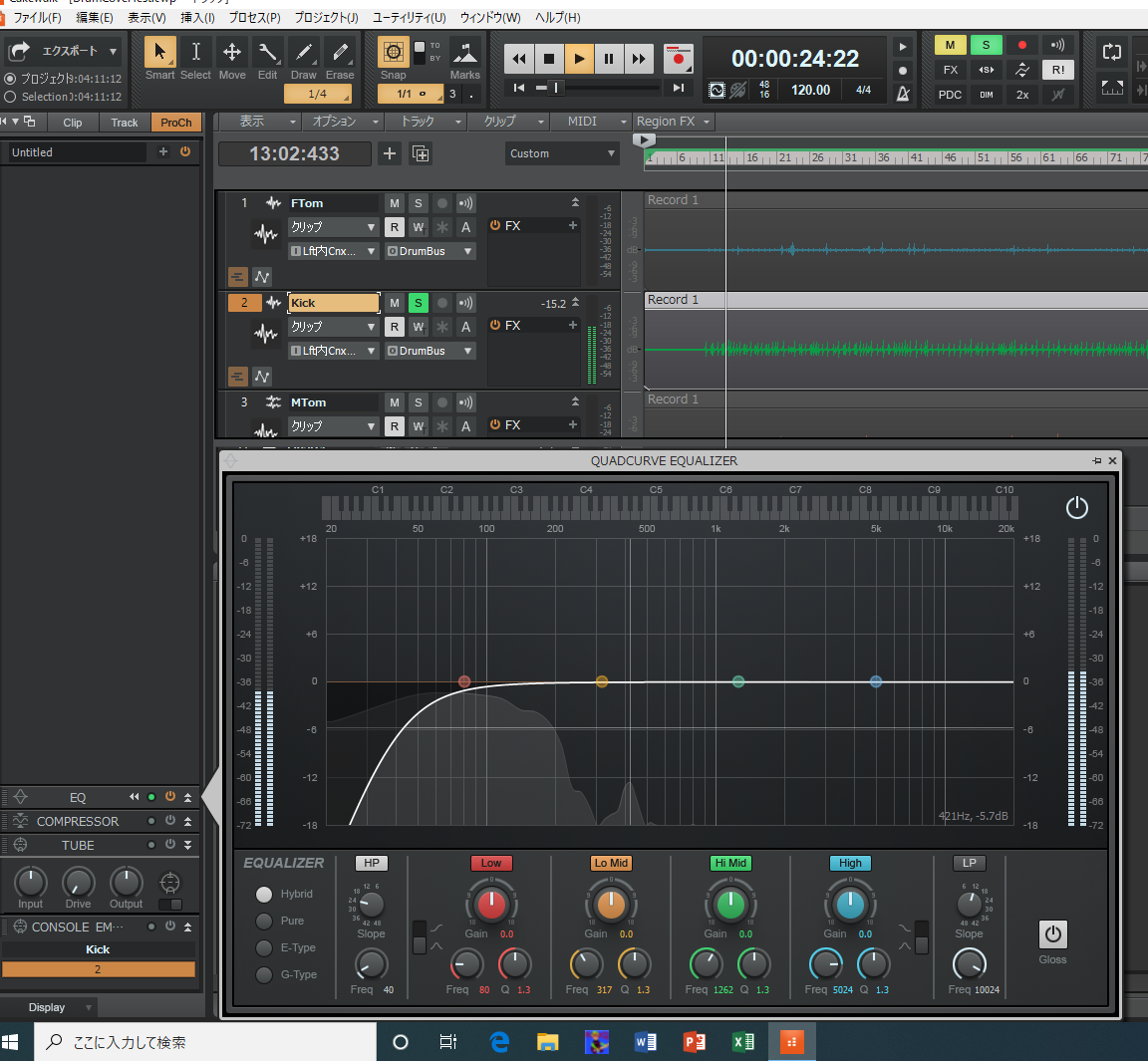

KickのPro Channel (EQの説明は後で) — 8トラックすべて同様に設定

- CompとEQの順を入れ替え (drag and drop)

- ProChの下の電源ボタンで有効

- EQの電源ボタンで有効

- EQ文字の右の▲2つを押すと、大きくポップアップ

8. EQ (説明の周波数はあくまで目安)

- 基本: 不要な低音を減らす — HP (High Pass Filter) を有効にする

- Kick (40Hz), FTom(50Hz), MTom(60Hz), HTom(70Hz), Snare(80から100Hz)とHP適用周波数を少しずつ上げていく

- 音色が大きく変化しない範囲で決める。もちろんタムやスネアのチューニング依存

- HH: 高音しか必要ない。思い切ってスネアの音が小さくなるところで低音を切ってもよい

- Kick (40Hz), FTom(50Hz), MTom(60Hz), HTom(70Hz), Snare(80から100Hz)とHP適用周波数を少しずつ上げていく

- OH

- Kickがないとき: 重低音 (40Hz以下)は減らすが、80Hz付近を少し持ち上げてキックの音を増やす

- マイクが多いとき: 150Hz以下は必要ない

- その他のつまみ (サンプル音源では調整していない)

- 不快な音があれば減らす

- 強調したい音域があれば少し持ち上げる

サンプルミックス 2 (ローカットのみ)

9. タムにGateを追加

Pro Channelにある1ノブの簡単なゲートです。細かい調整ができないので、一般のGate/Expanderの方が適していますが、わかりやすいので使ってみました。3つのタムトラックにだけ、EQ –> Gate –> Compの順に入れます。右に回すほど、大きい音までぷつっと切れるので、控えめにしましょう。

。

この図ではCompがONになっていますが、サンプルミックスはComp offの音です。

サンプルミックス 3: EQ –> ゲート

10. 各ドラムトラックにComp

Attack, Release, Ratioはdefault (標準) のまま、Dry/Wetは右いっぱいにして原音が出ないように変更しました。細かいコントロールができません。

- Inputを大きい音でメーターが左に少し振れるまで上げる

- Compressorの電源ボタンを押して、Comp ありなしを比較

- 聞いた感じで音量が同じになるようにOutputを減らす

- ドラムの8トラックそれぞれ同様に調整する

サンプルミックス 4: EQ –> (タム: Gate) –> Comp

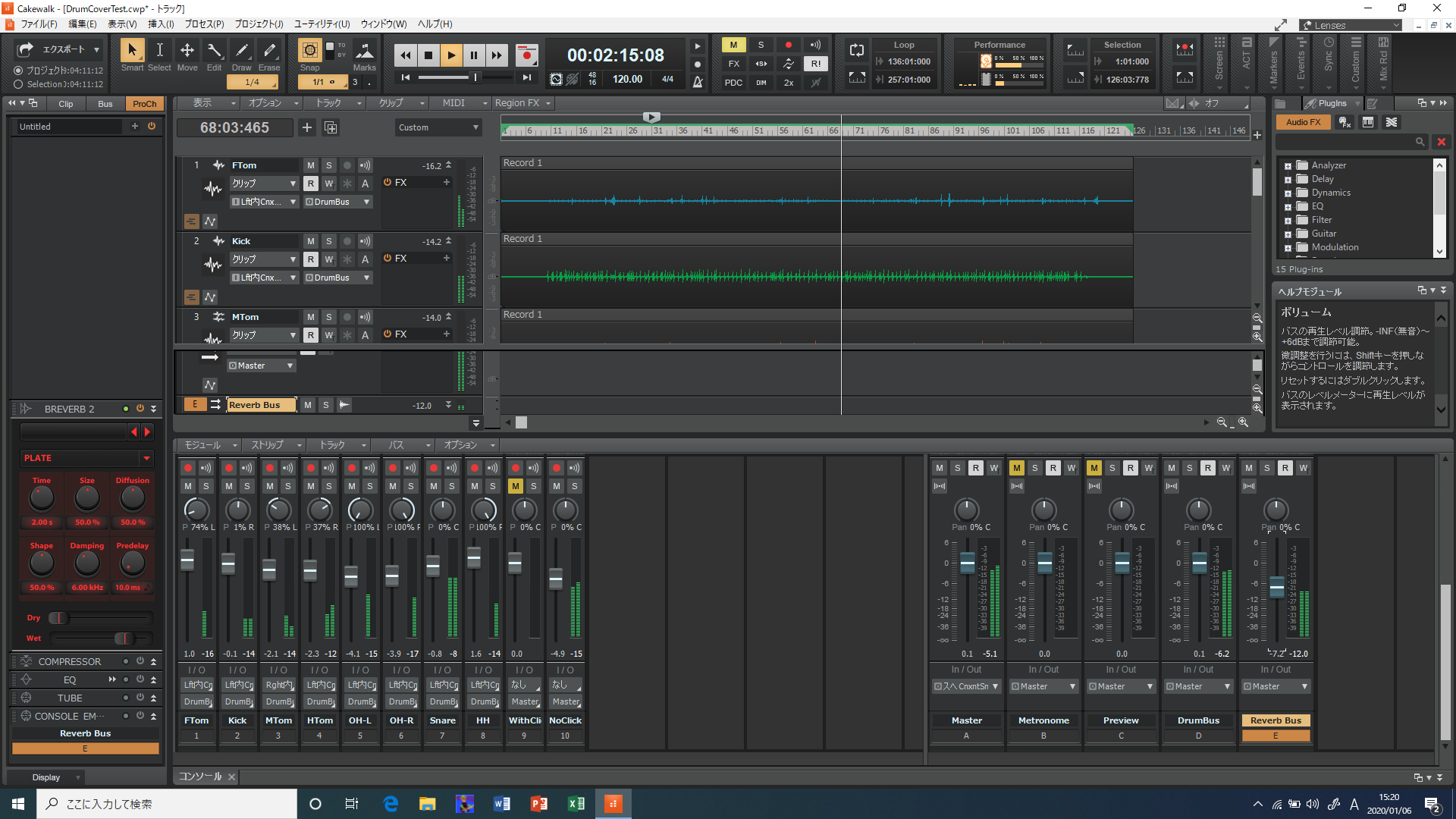

11. リバーブ (バス作成、Send設定)

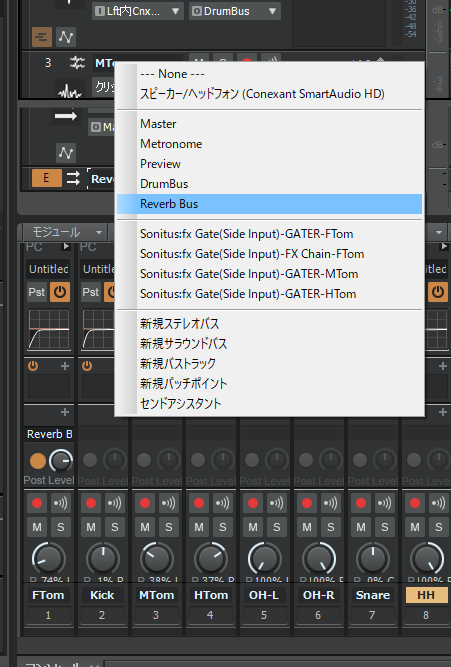

- Drum Busと同様にステレオバスを作成し、名前をReverbに変更

- ReverbバスのProChannelにリバーブを挿入 (FX チャネル内右クリックで探す)

- ドラムの8トラックのSend先をReverbバスに設定

- かかり具合の全体調整はReverbバスのフェーダー、各ドラムの調整はSend

- 管理人はキックにはリバーブをかけないので0に変更

- 他は標準にしてミックスした結果が以下のサンプルミックス

Reverbバスを追加して、Reverb 2をPro Channelに挿入、タイプをPLATE (鉄板) に変更

FTomトラックのSend設定 (Postはフェーダーの後の意味、Preにするとフェーダーを下げても同じリバーブ音量)

サンプルミックス 5: EQ –> (ゲート) –> Comp –> リバーブ

これで一応完成ですが、大きい音にしたい場合は、次の音圧アップへ進みましょう。

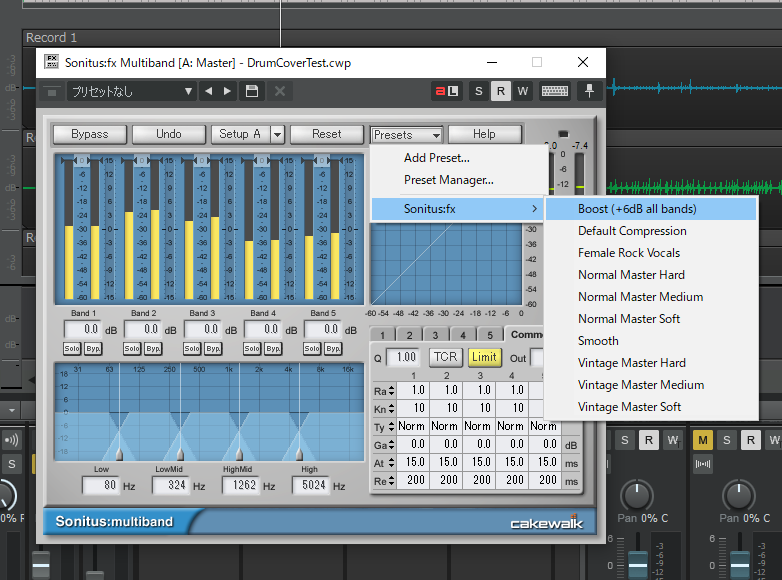

12. 音圧アップ (応用)

マスターバスにプラグインFXを追加

- ProChannel のEQ (必要なら使う)

- Multiband (Cakewalk付属)

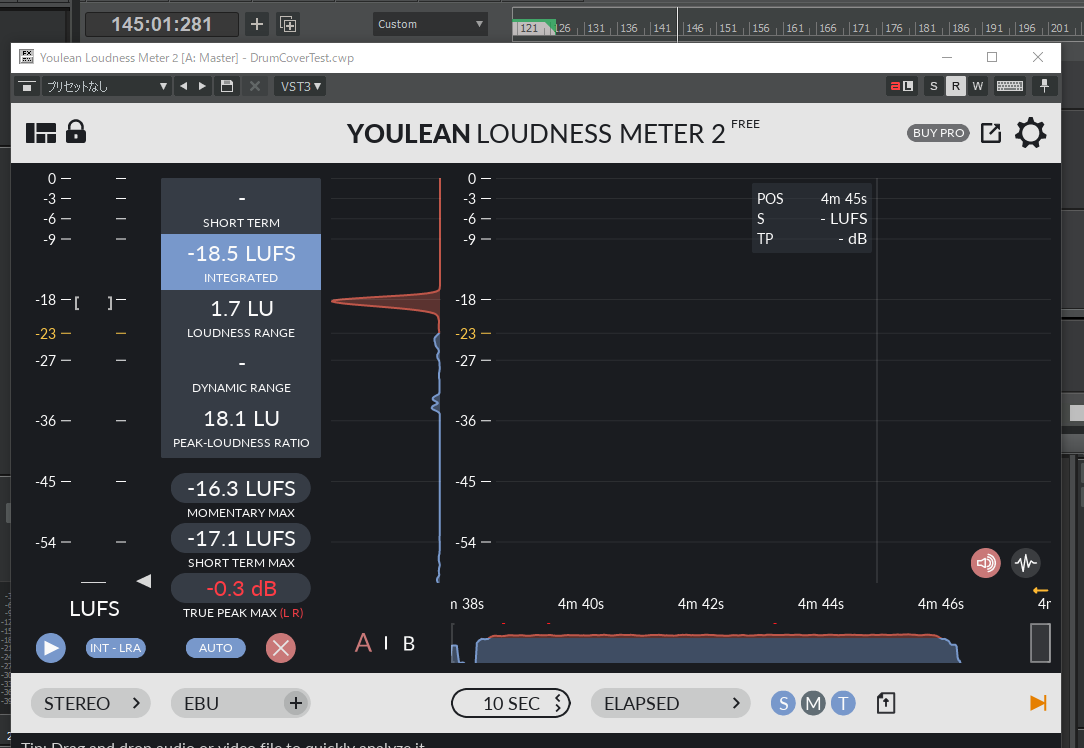

- ラウドネスメーター (外部VSTプラグイン)

- Cakewalkを一旦保存終了して、インストール https://youlean.co/youlean-loudness-meter/ 無料版で十分です

- インストーラーの指示通り、標準的なディレクトリ(フォルダ) にインストール

- Cakewalkを再起動すると認識され使えるようになる

- LUFS (目標-24から-16) とTrue Peak (0を超えない) (音量確認)

- 本当はフェーダーの後に入れたいが無理なのでマスターフェーダーは0dB

- もうひとつステレオバスをつくって、マスターをsendで送れば設定可能

- Cakewalkを一旦保存終了して、インストール https://youlean.co/youlean-loudness-meter/ 無料版で十分です

Sonitis:fx Multibandのプリセット (Normal Master Hardが一番大きい)

この図の設定 (Boost +6dB all bands) — 結果 -20 LUFS、True Peak max -2.5dB (少し余裕あり) TV放送用より少し大きい

Normal Master Hardで、Drum Bus, 伴奏音源とも音量アップした結果 (少し歪感があるが、ネット用の音圧に近い)

ラウドネスメーター表示 — -18.5 LUFS (ネット用 -16に少し余裕)、True Peak -0.3dB はぎりぎり

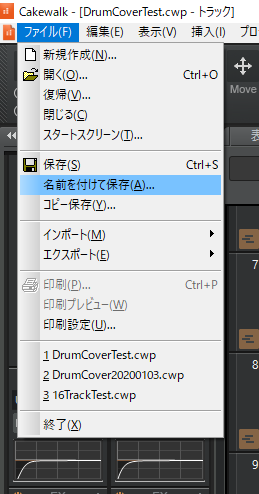

13. 設定の保存

同じパターンでドラムカバーを録音、ミックスするために、ここまでの設定をテンプレートとして保存するとよいでしょう。

- テンプレート保存時には全トラックの音声データを消す (プロジェクトをコピーしてから消すと安全)

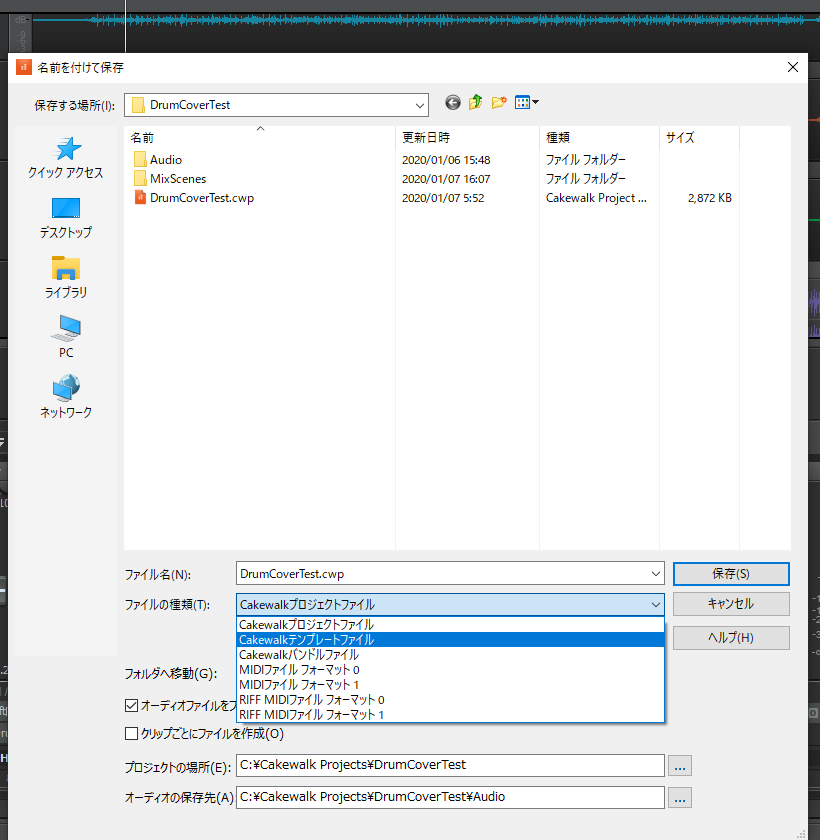

- ファイルメニューの「名前を付けて保存」

- タイプをテンプレート (.cwt)

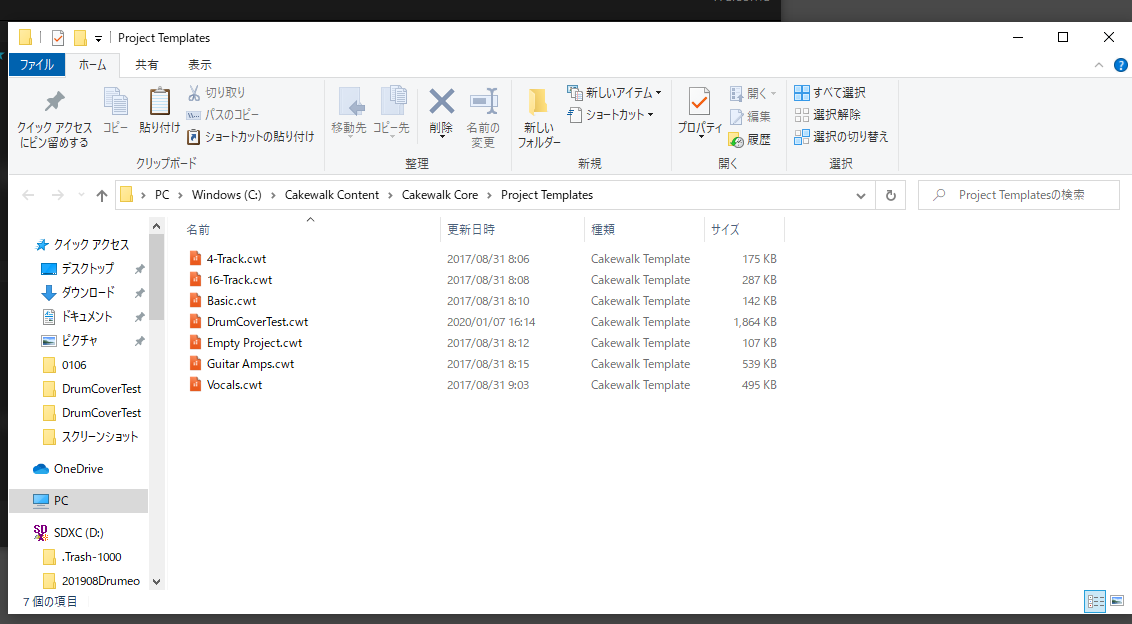

- 保存場所を「Cakewalk Content/Core/Project Template/」に指定するとスタート時に表示されるようになる

とりあえず同じ場所に保存 (タイプをテンプレートにする) — 直接開いて、各トラックの音声データを消去

ここに保存すると、スタート時の表示に追加される

以上